アナログ回路の基本はOPアンプですよね。

今や、OPアンプは電池一個で動く定電圧動作のもの、GHzで使える高周波タイプ,電源電圧いっぱいに使えるレールトゥレールタイプ,入出力とも差動動作の全差動タイプ、と用途に合わせて選べば、希望のシステムを構築することができるようになりました。

しかし、OPアンプの内部はどうなっているの? どうしてそう動くの? という疑問を抱かれる方に答えるのに、SPICEシミュレーションはとても役に立ちます。

ただし、実時間で動くものにはならないので、直感的に理解するには無理があります。

そこで、トランジスタレベルでOPアンプを組んでみる方法を紹介してみようと思います。

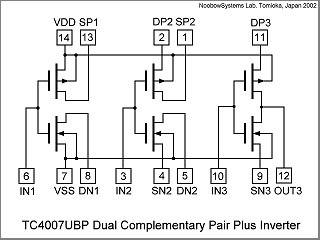

使うデバイスは、CMOSデジタル4000シリーズの4007です。

これは、デジタルICの中でもロジック素子ではなく、トランジスターアレイが入っています。

NMOSが3個、PMOS が3個、14ピンのDIPパッケージに入っています。

OPアンプには、トランジスターペア(同じチップに入った特性が揃ったトランジスタ対)が必要です。

入力段の差動対、バイアス電流を設定するカレントミラーのところは、特性が揃ったものがないと、うまく作動アンプとして働いてくれません。

ディスクリートのMOSを組み合わせただけでは、オフセットが非常に大きいとか、電流がうまく設定できません。

その点、この4007はひとつのチップの中にペアで使えるトランジスタが入っていて、OPアンプが作れるのです。

4007のPMOSとNMOSのゲートは3セットともゲートが繋がっています。

PMOSのバックゲートはVDDに、NMOSのバックゲートはVSSに繋がっています。

一番左のセットのPMOSのソースはVDDに、NMOSのソースはVSSに繋がっています。

一番右のセットはPMOSとNMOSのドレイン同士が繋がっています。

ひとつの4007のトランジスタペアは、どちらかのMOSしか構成できません。

使わないMOSは電流が流れないように、端子をオープンにするなど配慮が必要です。

ただし、VDDとVSSは電源に接続しなくてはなりません。

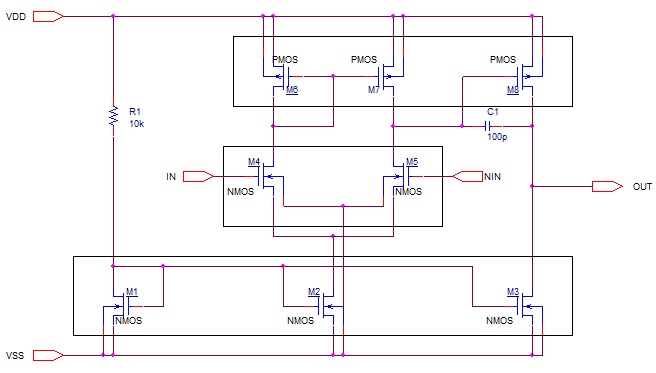

4007を使った回路図を示します。(途中)